Erfolge

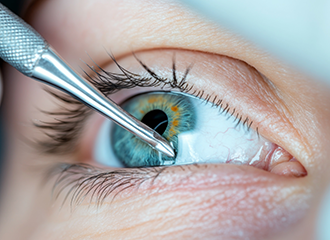

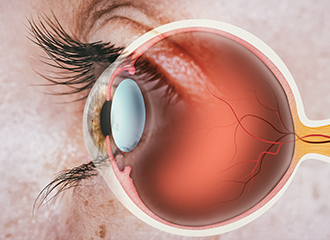

Selbstklebendes Transplantat für die Behandlung von Hornhautdefekten

Erkrankungen der Hornhaut beeinträchtigen weltweit Millionen Menschen und führen oft zu Sehbehinderungen oder Blindheit. Die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt und Hornhauttransplantationen sind aufgrund von Spenderknappheit nur für wenige Patienten verfügbar. Zudem bergen chirurgische Eingriffe Risiken wie Narbenbildung oder Entzündungsreaktionen. In diesem Projekt entwickelt das Team ein innovatives Hornhauttransplantat. Dieses transparente Hydrogel, basierend auf Kollagen und Hyaluronsäure, soll direkt mit dem beschädigten Gewebe verschmelzen – ganz ohne Nähte oder Spendergewebe. Es bietet mechanische Stabilität, Gewebeverträglichkeit und fördert die Regeneration der Hornhaut. Mit dieser Lösung könnte die Behandlung von Hornhautdefekten revolutioniert und für mehr Menschen zugänglich gemacht werden – besonders in Regionen mit begrenztem Zugang zu Spenderorganen.

Das Projekt kann dank der grosszügigen Zuwendung einer Stiftung durchgeführt werden.

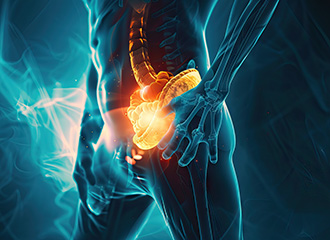

Lokale Medikamentenabgabe dank neuartigen Herniennetzen

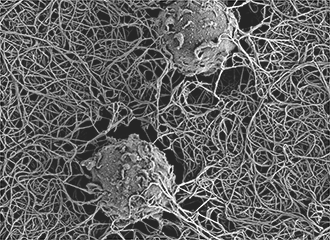

Der Goldstandard bei der Behandlung einer Leistenhernie, bei der Gewebe durch eine Schwachstelle in der Bauchmuskulatur hervortritt, ist die Hernienreparatur-OP, bei der ein nicht resorbierbares Textilnetz implantiert wird. Jährlich unterziehen sich weltweit über 20 Millionen Patienten solchen Operationen – und bis zu 20 Prozent leiden danach an chronischen Schmerzen und Entzündungen, die durch das implantierte Netz ausgelöst werden. Ziel dieses Projekts ist deshalb die Entwicklung einer neuen Generation von Herniennetzen, in denen mit Medikamenten beladene, flüssigkeitsgefüllte Schmelzspinnfäden zur Anwendung kommen. Diese sollen in der Lage sein, Medikamente kontrolliert und sehr präzise direkt an die betroffene Stelle abzugeben, was eine höhere Wirksamkeit zur Folge haben soll.

Das Projekt kann dank den grosszügigen Spenden von zwei Stiftungen durchgeführt werden.

CO2 aus der Atmosphäre in Werkstoffe umwandeln

Aktuell werden wichtige Werkstoffe für die Industrie, die Kohlenstoff enthalten, grösstenteils aus fossilen Rohstoffen und mit fossiler Energie hergestellt. Dadurch ist der Herstellungsprozess gleich doppelt für einen wesentlichen Teil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Um dieses Problem zu lösen, soll in diesem Projekt eine nachhaltige Methode zur Herstellung solcher Werkstoffe entwickelt werden. Mittels erneuerbarer Energie und elektrischen Entladungen – im sogenannten Plasma – soll aus der Atmosphäre gewonnenes CO2 in CO und O2 umgewandelt werden. CO kann dann beispielsweise zur Herstellung von Chemikalien oder in der Stahlindustrie genutzt werden. Diese neue Methode zur Herstellung von Werkstoffen birgt ein enormes Potenzial zur Bekämpfung des Klimawandels. Berechnungen zeigen, dass mit der erfolgreichen Implementierung des innovativen Plasmaprozesses jährlich bis zu 4.6 Milliarden Tonnen CO2 eingespart werden könnten, womit die globalen Emissionen um rund 12.6 Prozent gesenkt würden.

Das Projekt kann dank den grosszügigen Zuwendungen der Stiftung climatoor und einer weiteren Stiftung durchgeführt werden.

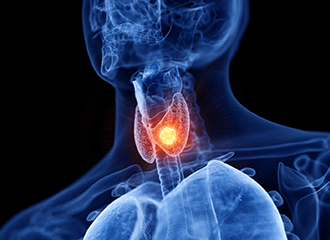

Neuartige Bildgebung zur besseren Analyse von Schilddrüsenkrebs

In der modernen Pathologie ist die primäre Herausforderung bei vielen Krebsarten, die Patienten zuverlässig zu klassifizieren, um das potenzielle Schadensrisiko einer Übertherapie zu minimieren. Die Standardmethode zur Klassifizierung von Tumoren ist die 2D-Histopathologie. Diese ist invasiv, lediglich zweidimensional und nutzt weniger als 0.1 Prozent des gesamten Biopsievolumens. Dies kann dazu führen, dass klinisch sehr relevante Tumor- und Gewebemerkmale übersehen werden, die sonst eine deutlich schwerwiegendere Klassifikation des Tumors ergeben würden. Aus diesem Grund möchten die Forschenden in diesem Projekt, das gemeinsam mit dem Inselspital Bern durchgeführt wird, den Grundstein für eine neue Bildgebungsmethode legen. Sie basiert auf der 3D-Röntgen-Technologie und ermöglicht eine zerstörungsfreie, dreidimensionale Analyse des Biopsie-Blocks. Zunächst sollen mithilfe der Technik Schilddrüsentumore analysiert werden. Gleichzeitig ebnet diese Methode aber auch den Weg für den Einsatz bei anderen Tumorarten, wodurch die Präzisionspathologie einen bedeutenden Schritt vorangebracht werden soll.

Das Projekt wurde ermöglicht durch die grosszügigen Zuwendungen der Mirto Stiftung, der Spendenstiftung Bank Vontobel, der Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention, der Dr. Hans Altschüler Stiftung sowie von vier weiteren Stiftungen.

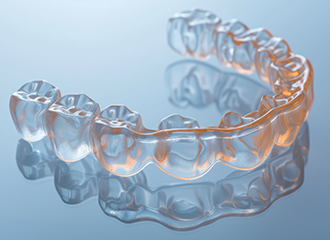

Antimikrobielle Materialien als Antibiotika-Alternative in der Zahnmedizin

Die Weltgesundheitsorganisation der UNO rechnet damit, dass im Jahr 2050 rund 10 Millionen Menschen an Antibiotika-Resistenz sterben werden, wenn nichts unternommen wird. Um dies zu verhindern, müssen neue Ansätze zur Bekämpfung von Bakterien entwickelt werden, die ohne Antibiotika funktionieren. Gerade in der Zahnmedizin ist dies ein wichtiges Unterfangen, da gängige Behandlungen zunehmend an Wirkung verlieren, wodurch das Risiko stetig steigt, dass sich Infektionen über die Mundhöhle hinaus verbreiten. Das Ziel dieses Projektes, das gemeinsam mit dem Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich durchgeführt wird, ist deshalb folgendes: Die Forschenden wollen metallfreie Photokatalysatoren in eine Zahnschiene integrieren. Mittels Nahinfrarotlicht können diese Partikel aktiviert werden, die in der Lage sind, lokal und präzise Biofilme und Mikroorganismen abzutöten.

Die Durchführung des Projekts wurde durch die grosszügige Untersützung der Eduard Aeberhardt-Stiftung sowie einer weiteren Stiftung ermöglicht.

Intelligenter Verband zur optimierten Wundheilung

In diesem Projekt, das gemeinsam mit dem Kantonsspital St. Gallen durchgeführt wird, soll eine kostengünstige Methode entwickelt werden, mit der infizierte Wunden schnell und präzise analysiert werden können. Aktuell ist solch eine Diagnose nur mit teuren und zeitaufwändigen Methoden möglich. Mittels eines neuartigen Verbands sollen Ärztinnen und Ärzte künftig in der Lage sein, bereits von Auge zu erkennen, ob und welche Bakterien in einer Wunde vorkommen. So kann von Beginn an die geeignete Behandlung ausgewählt, die Wundheilung erheblich verbessert und dadurch die Bildung von chronischen Wunden verhindert werden. Die präzisere und personalisierte Therapie soll zudem zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen beitragen, da diese insbesondere mit dem falschen oder unpräzisen Einsatz von Antibiotika in der Wundbehandlung zusammenhängen.

Das Projekt kann dank den grosszügigen Spenden der Philipp und Henny Bender Stiftung, der Blumenau-Léonie Hartmann-Stiftung, der Hans Groeber-Stiftung sowie der Räschle Stiftung durchgeführt werden.

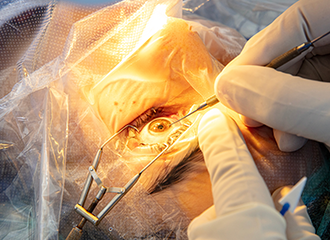

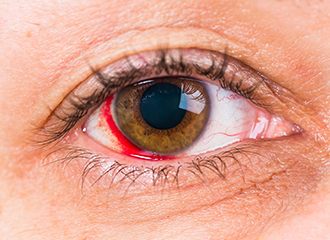

Innovatives Nahtmaterial für Hornhauttransplantationen

Das Risiko für das Auftreten von Infektionen nach einer Operation ist in der Augenchirurgie – insbesondere bei Hornhauttransplantationen – nach wie vor hoch. Eine der Hauptgründe dafür sind Probleme mit der Operationsnaht, wodurch sich Bakterien rund um die vernähte Stelle ansammeln können. Die Folgen können von einem unverändert schlechten Sehvermögen bis hin zum vollständigen Versagen der Transplantation gehen. Weltweit gibt es noch kein Nahtmaterial auf dem Markt, das diesem Problem entgegenwirken kann. In diesem Projekt wollen die Forschenden deshalb ein neuartiges Material entwickeln, das die Reizung des Gewebes verringern und Infektionen an der Naht verhindern soll – und zwar ganz ohne Wirkstoffe wie Antibiotika. Damit soll der Erfolg von Hornhauttransplantationen massgeblich verbessert und die weitere Entwicklung von antibiotikaresistenten Bakterien verhindert werden. Ein wichtiges Anliegen, da solche Resistenzen gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine der grössten Bedrohungen für die globale Gesundheit gelten.

Die Robert und Rosa Pulfer-Stiftung, die Gemeinnützige Stiftung für medizinische Hilfe sowie zwei weitere Stiftungen unterstützen das Projekt mit grosszügigen Zuwendungen und haben damit die Projektdurchführung ermöglicht.

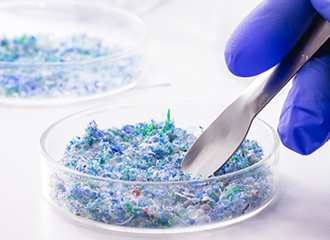

Die Entstehung von Allergien durch Mikroplastik

Allergische Erkrankungen (z. B. Asthma, Ekzeme und allergische Rhinitis) zählen zu den häufigsten chronischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass der Kontakt mit Schad- und Fremdstoffen während der Schwangerschaft zur Entwicklung von Allergien im späteren Leben führen könnte. Vor allem Mikro- und Nanoplastik-Partikel, die über die Luft, die Nahrung und das Wasser aufgenommen werden, könnten hierbei eine zentrale Rolle spielen. Bisher wurde dies allerdings noch nicht eingehend untersucht. Mit diesem Projekt soll deshalb umfassend ergründet werden, welche Auswirkungen diese Schadstoffe auf die Plazenta und schliesslich auf das Immunsystems des Fötus haben. Die Erkenntnisse darüber werden dazu beitragen, werdende Mütter besser vor solchen Fremdstoffen zu schützen und die Kinder vor lebenslangen chronischen Krankheiten zu bewahren.

Das Projekt kann dank den grosszügigen Zuwendungen der Eduard Aeberhardt-Stiftung und einer weiteren Stiftung durchgeführt werden.

Die Degeneration der Wirbelsäule ergründen

Die Degeneration der Wirbelsäule ist ein weit verbreitetes medizinisches Problem, das mit Schmerzen, Sensibilitätsstörungen oder sogar Lähmungserscheinungen einhergeht. Zu den Ursachen gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Erste histologische Studien deuten darauf hin, dass das Ligamentum Flavum (LF), ein stabilisierendes Band in der Wirbelsäule, eine zentrale Rolle bei der Degeneration spielen könnte. Das Projekt zielt darauf ab, gemeinsam mit der Universitätsklinik Balgrist, Zürich, diese Rolle umfassend zu erforschen. Die Ergebnisse werden zu einem bedeutenden Fortschritt im Verständnis der Degeneration der menschlichen Wirbelsäule und dadurch zu neuen präventiven oder therapeutischen Ansätzen führen.

Die Projektdurchführung wurde dank den grosszügigen Zuwendungen der Evi Diethelm-Winteler-Stiftung, der Philipp und Henny Bender-Stiftung, zweier weiterer Stiftungen sowie einer Vielzahl an Spenden von Privatpersonen ermöglicht.

Bekämpfung von gefährlichen Entzündungen in der Netzhaut

In der Augenchirurgie besteht heute die Gefahr, dass sich nach einer Operation bakterielle Infektionen im Auge bilden, welche Netzhautschäden verursachen und damit zu Sehverlust führen können. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, solche Netzhautschäden zu reparieren. Deshalb müssen die Infektionen, wenn sie nicht verhindert werden können, möglichst schnell behandelt werden. Aktuell werden dazu hochkonzentrierte Antibiotika verabreicht, die allerdings zunehmend an Wirkung verlieren, da die Bakterien stetig resistenter gegen sie werden. Um dieses Problem zu lösen, soll in diesem Projekt ein neuartiges Medikament auf der Basis von Nanomaterialien entwickelt werden, das Bakterien effizient und nur mit geringen Konzentrationen von Antibiotika abtötet und gleichzeitig die Netzhaut vor Schäden schützt. Damit will das Projekt die Behandlung von Netzhautinfektionen erheblich verbessern und einen Beitrag zur Bekämpfung von antimikrobieller Resistenz leisten.

Das Projekt kann dank dem Heinz A. Oertli-Fonds durchgeführt werden.

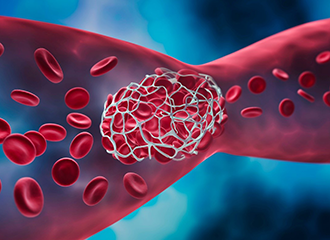

Gefährliche Blutgerinnsel frühzeitig entdecken

Die frühzeitige Erkennung einer Blutgerinnselbildung ist der Schlüssel zur Vorhersage des Risikos, eine bestimmte Art von Schlaganfall zu erleiden. Diese Gerinnsel können sich sowohl in Venen als auch in Arterien bilden. Ein abnormales Gerinnsel, das sich in einer Vene bildet, kann den Rückfluss des Blutes zum Herzen behindern und zu Schmerzen und Schwellungen führen, da sich das Blut hinter dem Gerinnsel sammelt. Bessere Informationen über die Unterschiede in der Morphologie und Zusammensetzung der Gerinnsel haben eine hohe klinische Relevanz. In diesem Projekt sollen deshalb gemeinsam mit dem Universitätsspital Zürich neue Biomarker identifiziert werden, die Klinikern dabei helfen, die geeignetste Therapie zu verschreiben und Personen mit einem hohen Schlaganfall-Risiko frühzeitig zu identifizieren.

Das Projekt kann dank den grosszügigen Zuwendungen der Peter Bockhoff Stiftung, der Theodor Naegeli-Stiftung, der Immanuel und Ilse Straub Stiftung sowie zweier weiterer Stiftungen durchgeführt werden.

Intelligentes Klebemittel zur Behandlung von Hornhautdefekten

Eine Verletzung der Hornhaut kann nicht nur Gewebeschäden verursachen, sondern auch den Zugang für Krankheitserreger ermöglichen, was letztendlich zur Trübung der Hornhaut und Blindheit führen kann. Erkrankungen und Verletzungen der Hornhaut führen zu 4,2 Millionen Fällen von Sehbeeinträchtigungen und rund 2 Millionen Fällen von einseitiger Blindheit weltweit. Um die Notwendigkeit von Hornhauttransplantationen zu reduzieren, sind neue Biomaterial-basierte Ansätze, die günstiger und effizienter als herkömmliche Methoden sind, dringend erforderlich. In diesem Projekt soll deshalb ein intelligentes, funktionales Gewebeklebemittel zur schnellen und hoch effizienten Behandlung von infizierten Hornhautverletzungen entwickelt werden. Auf der einen Seite soll dieses eine antimikrobielle Wirkung haben und auf der anderen Seite den Kollagenabbau verhindern. Damit soll eine nahtlose Heilung ermöglicht werden.

Dieses Projekt kann dank der grosszügigen Spende des Heinz A. Oertli-Fonds durchgeführt werden.

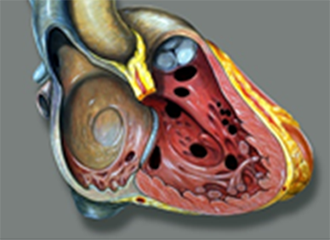

Innovativer Verschluss für angeborene Herzscheidewand-Löcher

Angeborene Herzkrankheiten sind die häufigsten angeborenen Anomalien bei Neugeborenen und die Hauptursache für Todesfälle bei Säuglingen im Zusammenhang mit angeborenen Krankheiten. Dabei sind die so genannten "Swiss Cheese"-Ventrikelseptumdefekte durch das Nebeneinander mehrerer Löcher in der Kammerscheidewand gekennzeichnet. Die aktuellen Behandlungsmethoden weisen immer noch zahlreiche Nebenwirkungen auf. Das Ziel des Projektes, welches gemeinsam mit dem Universitätskinderspital Zürich durchgeführt wird, ist es, einen biokompatiblen Verschluss für diese Herzscheidewand-Löcher zu entwickeln, der die Herzfunktion nicht beeinträchtigt und die Lebensdauer des Kindes erheblich verbessert.

Das Projekt kann dank der grosszügigen Zuwendungen der Stiftung des Ärztevereins Klinik Stephanshorn, der Immanuel und Ilse Straub Stiftung sowie zweier weiterer Stiftungen durchgeführt werden.

Pflanzliche Dämmstoffe als CO2-Senke

Um die Klimaziele der Schweiz zu erreichen, müssen Treibhausgasemissionen einerseits möglichst vermieden, andererseits muss die vorhandene CO2-Konzentration in der Atmosphäre aktiv reduziert werden. Der Gebäudebereich hat hierbei grosses Potenzial, da er der materialintensivste Sektor und einer der wichtigsten Treiber des globalen Klimawandels ist. Gerade die Herstellung der Baustoffe führt zu hohen Treibhausgasemissionen. In diesem Projekt soll ein Weg gefunden werden, CO2 aus der Atmosphäre langfristig in Baumaterialien zu binden. Dazu sollen pflanzliche Rohstoffe – idealerweise Abfallprodukte aus der Land- und Forstwirtschaft – zu Dämmmaterialien für Gebäude verarbeitet und das darin enthaltene CO2 mittels einer speziellen Hitzebehandlung dauerhaft gebunden werden. Nach einem allfälligen Rückbau soll das Dämmmaterial problemlos in die Natur zurückgeführt werden.

Das Projekt kann dank der grosszügigen Zuwendungen seitens der Minerva Stiftung und den Klimafonds der Stadtwerke Winterthur sowie diverser Spenden von Privatpersonen durchgeführt werden.

Dekubitus-Prävention bei Kindern

Postoperative Wundheilungsstörungen, Infektionen und die Entwicklung von Druckgeschwüren sind unter Gipsfixationen schwierig festzustellen. Speziell Patienten mit sensorischen Störungen und einer reduzierten Schmerzwahrnehmung oder mit Einschränkungen von kommunikativen oder kognitiven Fähigkeiten zeigen ein erhöhtes Risiko für Komplikationen der Haut. So tritt die Bildung von Druckgeschwüren beispielsweise am Hinterkopf von Neugeborenen auf, die sich in Intensivpflege befinden und nicht umgelagert werden können. Das Ziel des Projekts ist es, smarte Textilien zu entwickeln, die frühzeitig Druckstellen erkennen und anzeigen. Damit kann der Bildung von Druckgeschwüren entgegengewirkt werden. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Kinderspitälern Ostschweiz und Zürich sowie der Abteilung für Neonatologie des Kantonsspitals St. Gallen durchgeführt wird, kann dank der Zuwendung einer Stiftung realisiert werden.

Wiederverwertung von CFK-Lamellen aus Betontragwerken

Carbonfaser-verstärkte Kunststofflamellen, sogenannte CFK-Lamellen, werden häufig dazu genutzt, um Betonbauten nachträglich zu verstärken und damit deren Lebensdauer um 20 bis 30 Jahre zu verlängern. Der Rückbau wird dadurch allerdings schwierig und kostenintensiv, da die Lamellen mit dem Beton verklebt werden. In diesem Projekt soll deshalb eine Methode entwickelt werden, mit der die CFK-Lamellen mechanisch vom Beton getrennt werden. Danach sollen diese als Armierung von vorgefertigten Bauteilen wiederverwendet werden, beispielsweise in Bahnschwellen.

Dank der grosszügigen Spende einer Stiftung konnte dieses Projekt gestartet werden.

Neuartiger Hautersatz basierend auf Designer-Hydrogelen

Grosse und komplexe Wunden in der Haut erfordern häufig eine zeit- und kostenintensive klinische Behandlung. Die aktuellen Behandlungsoptionen, von einfachen Bandagen über die Verwendung von patienteneigener Spalthaut bis hin zu künstlich hergestellten Hautäquivalenten, sind jedoch häufig nicht ausreichend für einen klinischen Erfolg. Das Problem: Hautersatzmaterialien können den Aufbau der Haut momentan nur in einer sehr vereinfachten Form abbilden, wobei zentrale Merkmale und Funktionen verloren gehen. Dieses Projekt zielt darauf ab, ein Hautersatzmaterial basierend auf einem speziellen Hydrogel zu entwickeln, das die wesentlichen Bestandteile der menschlichen Haut beinhaltet. Es soll aus einer dermalen und epidermalen Schicht bestehen und bakteriellen Infektionen entgegenwirken können. Das Projekt wurde durch eine Stiftung vollständig finanziert.

Alzheimer frühzeitig erkennen

Eine frühe Diagnose ist entscheidend für eine Verlangsamung von Alzheimer. Ein Anzeichen der Krankheit ist die Präsenz von Amyloid-beta und Tau-Proteinen. Das Forscherteam hat kürzlich nachgewiesen, dass nicht nur die Präsenz dieser Eiweisse, sondern vor allem auch ihre Grösse, Form, Morphologie und Häufigkeit auf den roten Blutkörperchen mit dem Grad der neurokognitiven Störungen bei Patienten korrelieren. In diesem Projekt sollen nun die Eigenschaften dieser Proteine weiter untersucht werden. Dazu werden eine Studie mit grösserer Population durchgeführt und die chemische Natur der Proteine auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen mittels Nanobildgebung und chemischer Spektroskopie analysiert. Das Ziel ist es, ein Vorhersagemodell zu entwickeln, mit dem Menschen mit Risiko für die Entwicklung von Alzheimer erkannt und die Effizienz der Behandlung bewertet werden können. Das Projekt kann dank der Zuwendungen der Lazarus-Stiftung, Fondation Sanare und der Theodor Naegeli-Stiftung durchgeführt werden.

Eine bessere Behandlung von Nieren- und Harnsteinen

Fünf Prozent der Bevölkerung leiden ein- oder mehrmals in ihrem Leben an Harn- oder Nierensteinen. Die klinische Behandlung erfolgt individuell verschieden und abhängig von vielen patientenspezifischen Faktoren, wie zum Beispiel vom Schweregrad der Erkrankung, der Lokalisation und vor allem der Zusammensetzung der Steine. So können nur bestimmte Steinarten diätetisch reduziert oder mit einer Ultraschall-Therapie zertrümmert werden, während andere chirurgisch entfernt werden müssen. Ziel des Projekts ist es deshalb, eine zuverlässige präoperative und nicht-invasive Analyse der Steinarten zu entwickeln, mit der eine verbesserte personalisierte Behandlung ermöglicht wird und unnötige operative Eingriffe reduziert werden. Das Projekt kann dank der Maiores Stiftung und einer weiteren Stiftung realisiert werden.

Schonendes Verfahren für den Verschluss von Gewebe

Um das Gewebe nach einer Kataraktbehandlung, einem chirurgischen Eingriff oder einer Hornhauttransplantation zu verschliessen, gibt es in der Hornhautchirurgie verschiedene Methoden, wie beispielsweise Nähen oder Laser-basiertes Gewebeverkleben. Diese Verfahren können aktuell allerdings immer noch zu Komplikationen führen, beispielsweise zu Hornhautverformungen. In diesem Projekt, das zusammen mit der ETH Zürich durchgeführt wird, soll deshalb ein neues Laser-basiertes Gewebelötverfahren entwickelt werden, welches Gewebeverschlüsse auf schonendste Art und Weise ermöglicht. Damit soll eine schnellere Heilung der Hornhaut und minimale Narbenbildung erreicht werden. Das Projekt kann dank der Spende des Heinz A. Oertli-Fonds realisiert werden.

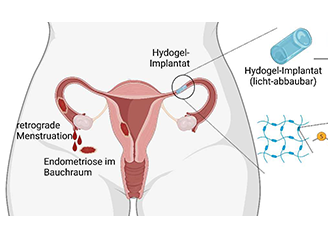

Neuartige Verhütungsmethode auf Hydrogel-Basis

Im Projekt soll ein Hydrogel-Implantat entwickelt werden, das die menschlichen Eileiter blockieren kann und so einerseits eine perfekt reversible Verhütungsmethode bietet und andererseits möglicherweise sogar die Ausbreitung von Endometriosen verhindert, indem die retrograde Menstruation (dabei fliesst ein Teil des Menstruationsbluts in den Bauchraum statt in den Uterus) unterbunden wird. Das Hydrogel-Implantat wird so designt, dass es komplett biokompatibel und licht-abbaubar ist. Dadurch kann es, sobald dies erwünscht ist, einfach und schonend durch die endoskopische Anwendung von Licht entfernt werden kann.

Das Projekt konnte dank der grosszügigen Zuwendungen der Blumenau-Léonie Hartmann-Stiftung und der Stiftung Propter Homines durchgeführt werden.

Eine Plattform zur Umprogrammierung von Immunzellen

Makrophagen sind Immunzellen, die eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Funktionalität von Geweben und Organen spielen. Sie sind in der Lage, einen entzündlichen und einen anti-entzündlichen Zustand einzunehmen. In chronischen Wunden der Haut sind beispielsweise die entzündlichen M1-Makrophagen überproportional vorhanden, während M2-Makrophagen, die normalerweise eigentlich die Geweberegeneration unterstützen, häufig in Tumoren zu finden sind und dort das Krebswachstum unterstützen. Das Projekt hat zum Ziel, diese Eigenschaft der Makrophagen zu nutzen. Es soll eine Plattform entwickelt werden, mit der die Immunzellen so umprogrammiert werden können, dass sie zur Heilung verschiedener Krankheiten beitragen können. Damit soll die Entwicklung von neuen Therapien vorangetrieben werden. Das Projekt kann dank der Spende der Uniscientia-Stiftung durchgeführt werden.

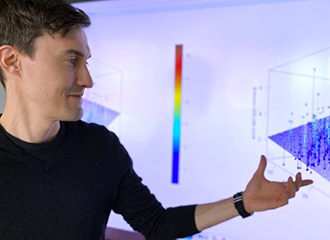

Digitale Zwillinge zur Verbesserung von Schmerztherapien

Die exakte Dosierung von Schmerzmitteln stellt noch immer eine Herausforderung in der Schmerzbehandlung dar. Die Medikamente müssen präzise verabreicht werden, damit sie wirksam sind, ohne den Betroffenen mit teils lebensgefährlichen Nebenwirkungen zu schaden. Derzeit werden derartige Schmerzmittel unter anderem durch ein Medikamentenpflaster über die Haut verabreicht. Das Problem dabei ist, dass sich die passende Dosierung lediglich durch Ausprobieren finden lässt. Um die richtige Dosis bereits vor der Behandlung festzulegen, werden in diesem Projekt, das gemeinsam mit dem Kantonsspital St. Gallen durchgeführt wird, digitale Zwillinge der Patientinnen und Patienten entwickelt, die die Steuerung und Vorhersage des Therapieverlaufs erlauben. Das Projekt konnte dank finanzieller Zuwendungen der Margrit Weisheit Stiftung und einer weiteren Stiftung gestartet werden.

Regulation der Neurodegeneration beim Glaukom

Das Glaukom ist die zweithäufigste Erblindungsursache der Welt. Dabei wird die Netzhaut fortschreitend und irreversibel geschädigt. In diesem Projekt möchten wir ein Autoregulationssystem entwickeln, das einen hochempfindlichen Drucksensor und Ventile umfasst. Der Sensor wird mit einem selbstregulierenden Ventil verbunden, um den Augeninnendruck unter dem kritischen Schwellenwert zu halten. Druckanstieg führt dazu, dass sich das Ventil öffnet und das überschüssige Kammerwasser abfliesst. Dies führt zu einem Druckabfall, der vom Drucksensor erkannt wird und das Schliessen des Ventils bewirkt. Die Hedy Glor-Meyer-Stiftung, die gemeinnützige Stiftung für medizinische Hilfe, der Heinz A. Oertli-Fonds und eine weitere Stiftung haben dafür grosszügige Beiträge gesprochen.

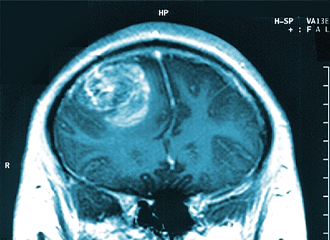

Personalisierte Therapie für Glioblastom

Das Glioblastom ist der häufigste und tödlichste primäre Hirntumor. Unterstützt von der Dr. Hans Altschüler-Stiftung, der Elgin Stiftung, der Mirto Stiftung, der Werner Geissberger-Stiftung, der Stiftung stiftup, der Hanne Liebermann-Stiftung, der VSM-Stiftung und zwei weiteren Stiftungen verfolgt Empa-Forscher Dr. Peter Wick mit seinem Team einen neuen Forschungsansatz: Aus Gewebeproben vom Tumor, die mit Einwilligung der Patienten gewonnen werden, sollen Glioblastom-Organoidkulturen entstehen, welche auf Bio-Chips kultiviert, charakterisiert und mikroskopisch untersucht werden. Auf diesem Wege hoffen die Forschenden, mehr über diese noch immer rätselhafte Tumorart zu lernen und eine personalisierte Therapie für Glioblastome entwickeln zu können.

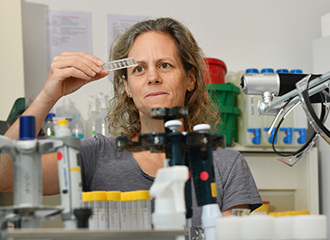

Chip statt Tierversuche

Mit einem Polymer-Chip und menschlichen Plazenta- und Stammzellen entwickeln Empa-Forscherinnen in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich ein System für Untersuchungen zur Entwicklungstoxizität, das künftig eine echte Alternative zu Tierversuchen darstellen soll. Der Chip erlaubt Studien zum Plazenta-Transport und der Wirkung von Substanzen auf Babys im Mutterleib. Gefragt ist ein derartiges Testsystem für die Entwicklung von neuen Medikamenten oder die Risikobewertung etwa von Nanopartikeln in der Umwelt. Die Zürcher Stiftung ProCare fördert das Projekt, das kürzlich gestartet ist.

Intelligentes Darmpflaster

Die bei Operationen am Darm entstehenden Blutvergiftungen zählen zu den am meisten gefürchteten chirurgischen Komplikationen. Die Behandlung solcher Anastomose-Insuffizienzen ist nach ihrer oft sehr späten Feststellung langwierig und komplex. In einem neuen Projekt entwickeln Empa-Forschende ein neuartiges funktionales Darmpflaster, welches solche Anastomose-Insuffizienzen erfolgreich bekämpft und zusätzlich - zum ersten Mal überhaupt - die Überwachung des Heilungsprozesses über eine nicht-invasive, kostengünstige portable Ultraschallmessung ermöglicht. Das Projekt wurde ermöglicht durch die Evi Diethelm-Winteler-Stiftung, die Hans Gröber-Stiftung, die Peter Bockhoff-Stiftung und eine weitere Stiftung.